L’INDIA in AFRICA, GIOTTO e la GIOCONDA e il TEOREMA di PETRARCA. Maturità: i capolavori di studenti e professori…

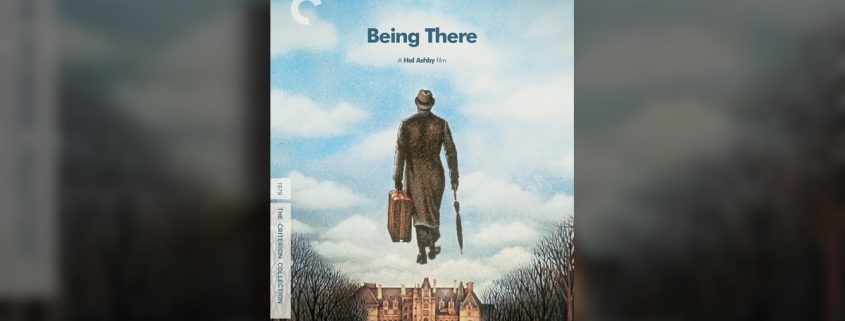

Immaginate un mondo dove D’Annunzio è un estetista ma anche un water, i lupini sono i cuccioli del lupo, Berlino è la capitale dell’Inghilterra, l’India in Africa e Kant diventa il filosofo dell’aperitivo categorico…

Non è l’inizio di una commedia dell’assurdo, più semplicemente sono alcune delle creative risposte date da studenti e professori all’esame di maturità in corso in queste settimane.

I CAPOLAVORI DEGLI STUDENTI

D’Annunzio e il suo salone di bellezza

“Gabriele D’Annunzio è un estetista”. C’è una sorta di avversione alla parola esteta… Sempre meglio di chi trasforma il vate in water… sì, è accaduto anche questo…

Romeo e Lucia o Renzo e Giulietta?

La letteratura è piena di storie d’amore dal finale tragico. Ma, almeno ne I Promessi Sposi, il lieto fine è garantito. Peccato che per un maturando anche il romanzo di Alessandro Manzoni si concluda con la morte di uno tra Renzo e Lucia (chi, non è dato saperlo). Non è che si è confuso con Romeo e Giulietta?

Non da meno è il pessimismo comico di Leopardi, mentre Il fu Mattia Pascal viene attribuito al poeta Pittarello.

La ola però si raggiunge quando l’ideale dell’ostrica di Verga diventa la storia della cozza. E che dire di Dante nato a Milano…

Neanche la letteratura straniera è immune da tanto sfacelo: qualcuno ha sostenuto che Gente di Dublino è ambientato a Londra (c’è anche chi dice non l’abbia scritto Joyce, bensì Orwell).

Non c’è Germania senza Hitler

Alla domanda di cosa parla la Germania di Tacito? è stato risposto: di Hitler. C’è un problema: ciò vorrebbe dire che sia lo storico romano del I secolo sia il dittatore del XX secolo sono riusciti a campare per quasi duemila anni. Affascinante…

E ancora il libro scritto da Hitler è diventato il Mein Kraft (anziché il Mein Kampf), come la marca dei formaggini.

Hiroshima…o Fukushima?

A Hiroshima nel 1945 ci fu un grande terremoto che provocò il crollo di un’importante centrale nucleare, con conseguenti rischi per le persone e l’ambiente. Ma non era successo a Fukushima? Peraltro nel 2011? Hiroshima non era una delle due città colpite dal lancio della bomba atomica alla fine della II guerra mondiale? Dettagli.

Torino? È il capoluogo della Toscana. L’Umbria? È una città vicina ad Assisi (sì ma, a questo punto, è lecito chiedersi: “in che regione si trova?”).

Orrori storici

La Francia è stata invasa dalla Germania nel 1940, nonostante le due nazioni fossero alleate. Sotto il governo Giolitti c’è stata la conquista dell’Etiopia (e non della Libia). Tra i protagonisti della II guerra mondiale c’è stato anche Napoleone. Il Rinascimento è esploso con cinque secoli di ritardo (non nel XV secolo ma nel dopoguerra).

L’arte… di sbagliare risposta

Uno studente attribuisce a Van Gogh L’urlo di Munch. Per un altro Magritte è uno scrittore…

Errori scientifici

“I muscoli sotto sforzo producono latte” (e non acido lattico). Il Vello d’oro non è il mitologico manto di Crisomallo ma un muscolo del nostro corpo. Nell’elenco non poteva mancare la geografia: se non avesse fatto l’esame, un ragazzo sarebbe ancor convinto che la capitale dell’Inghilterra fosse Berlino.

«Cos’è la tassa sul macinato”: carne tritata». Ricordi indelebili.

Ma che storia è?

Uno studente fa sterminare a Hitler non gli ebrei, ma la razza ariana, aggiungendo che con quella inizia nel 1945 la II Guerra Mondiale.

Poco prima del proprio turno, uno studente chiede a un altro… “Sai dirmi chi ha scritto il diario di Anna Frank?” (che avesse un ghostwriter rimasto nell’ombra fino a oggi?).

“La Gioconda è stata dipinta da Giotto” (e non da Leonardo Da Vinci).

Alla domanda “Come si chiama la pratica con cui ci si autoinfliggono delle ferite?”. La risposta? Semplice: “Autoerotismo”.

L’attuale Presidente della Repubblica è il fantomatico Matteozzi. Mentre la Guerra Fredda: fu combattuta in Siberia, la III Guerra Mondiale è scoppiata in India; il quadro Guernica: dipinto da Pablo Escobar (noto narco-trafficante e protagonista di una fortunata serie tv), anche se è opera di Pablo Picasso

Per qualcuno Will Smith è il protagonista del famoso romanzo 1984 di George Orwell (il vero nome del personaggio è Winston Smith), Dante è diventato un celebre italiano ebreo (per altri invece ha scritto la poesia X Agosto, che è tra le più famose di Pascoli). Neanche Giovanni Verga sembra passarsela bene: il suo capolavoro I Malavoglia è attribuito a Italo Svevo (che invece ha scritto La coscienza di Zeno). Se la passa meglio il grande storico latino Tito Livio. Scambiato per un imperatore romano…

Uno studente ha stabilito che “la rivoluzione francese è scoppiata in Germania”. Un giovane cultore della contaminazione tra letteratura e musica disse che “il più noto romanzo di Pirandello è Il fu Mattia Bazar”.

I CAPOLAVORI DEI PROFESSORI

Non sono da meno i professori… Parlando di matematica, un commissario, forse appassionato di letteratura italiana, ha chiesto a un alunno di spiegare il famoso “Teorema di Petrarca”. Povero Pitagora, è stato rimpiazzato da Petrarca.

Che dire del campione di ciclismo Gino Bartali? Per un commissario si trattava di uno sportivo degli anni ’80. Peccato che la stessa traccia d’esame facesse riferimento proprio all’impegno di Bartali durante il nazismo nella difesa degli ebrei.

Un caso particolare riguarda il poeta Giuseppe Ungaretti: un professore di Scienze ha insistito per attribuirgli Ossi di seppia di Eugenio Montale, mentre una professoressa di italiano ha voluto accreditargli la stesura del Mastro Don Gesualdo di Verga. A far sobbalzare tutti sulla sedia, però, è stata una docente che gli ha attribuito addirittura l’Infinito. Peccato che sia una delle opere più celebri, se non la più celebre, di Leopardi…

Per Storia e Geografia le cose non sono andate meglio: L’America si trova a est del mondo ha spiegato un professore, mentre un altro ha assicurato che Il Venezuela è uno degli Stati dell’Asia. Per una docente la sconfitta di Caporetto è avvenuta durante la II Guerra Mondiale che, a sua volta, sarebbe scoppiata perché Hitler ha invaso Pearl Harbor.

Brutte prestazioni anche per Fisica con una docente secondo cui la forza di gravità è uguale a 10, mentre un professore di Matematica, dopo aver dato un esercizio da svolgere a un candidato, si sarebbe rivolto vero il collega di Scienze ammettendo con candore: «Controlla tu, io con i numeri mi confondo».

Un tempo c’erano Gino e Michele, con le loro formiche a farci ridere… oggi la realtà. Peccato che in alcuni casi, più che ridere ci sia da piangere!