PERCHE’ siamo GENTILI con CHATGPT

Vi succede mai di ringraziare ChatGPT, una volta che vi ha fornito le risposte alle vostre domande?

È uno degli argomenti che ha divertito i relatori a un convegno medico su Intelligenza umana e Intelligenza artificiale, la sera precedente all’evento, di fronte a sublimi piatti di pesce. Me compresa.

PERCHÉ SIAMO CORTESI CON CHATGPT?

Prima di portare l’attenzione sulla psicologia dell’IA, occorre pensare a come interagisce l’essere umano. Siamo cortesi fondamentalmente per tre ragioni: personificazione, norme sociali e reciprocità

a) PERSONIFICAZIONE

Non voglio essere maleducato! E se ferissi i loro sentimenti…

La personificazione avviene quando attribuiamo qualità simili a quelle umane, come pensieri, sentimenti ed emozioni, a entità non umane. Questo avviene per due motivi:

1) DARE UN SENSO AL MONDO. Come esseri umani, utilizziamo la nostra esperienza come schema per ordinare le informazioni, in particolare per le cose con cui non abbiamo familiarità. Per la maggior parte di noi, è molto più facile comprendere ChatGPT come un pari che ascolta attentamente le nostre domande e pensa alle risposte piuttosto che come un sofisticato algoritmo che setaccia un database per formulare un output. E anche quando consideriamo l’IA per quello che è, tendiamo a contestualizzarla come modellata sul cervello umano, come le reti neurali.

2) PER SENTIRSI MENO SOLI. La ricerca mostra che coloro che non hanno interazioni sociali spesso cercano di compensare creando connessioni con agenti non umani. Considerato che molti di noi utilizzano sistematicamente ChatGPT, non sorprende che si instauri una connessione personale.

Inoltre ChatGPT possiede molte caratteristiche di domanda che ne sollecitano la personificazione. Innanzitutto, lo scambio di linguaggio è una cosa innata nell’essere umano, quindi perché il nostro cervello non dovrebbe registrare i chatbot in questo modo? L’interfaccia fa persino sembrare che tu stia mandando un messaggio a un amico, con commenti che vengono registrati come sorprendentemente umani (come “Sono così curioso di saperne di più!“). E con la versione di GPT-4o, si possono avere conversazioni vocaliin tempo reale con una voce il cui tono e cadenza suonano molto più convincenti di Siri o Alexa.

ChatGPT, infatti, è in grado di rilevare i sentimenti e fornire la risposta sincera che si sta cercando, un concetto soprannominato empatia computazionale. Sebbene questa non sia tecnicamente empatia, che richiede la capacità di condividere emozioni che gli algoritmi non hanno (ancora), ChatGPT può dedurre la tonalità attraverso la scelta delle parole utilizzate e fornire un’illusione piuttosto convincente.

Uno studio ha scoperto che GPT-40 ha generato risposte agli stimoli emotivi che erano il 10% più empatiche delle risposte umane.

Considerando tutto questo, ha senso ringraziare ChatGPT per essere un collega premuroso, soprattutto quando noi esseri umani siamo in ritardo nell’esprimere empatia gli uni per gli altri.

b) NORME SOCIALI

Ci vorrebbe più tempo ed energia se non fossi cortese.

Anche per quelli di noi che giurano di vedere ChatGPT semplicemente per quello che è, un robot, potremmo comunque trovare qualche forma di cortesia. Tutto questo grazie alle norme sociali:le regole non scritte che governano il modo in cui dovremmo comportarci in particolari situazioni sociali, instillate in noi fin da piccoli.

Sebbene possa sembrare che la società stia diventando più maleducata “per favore” e “grazie” sono ancora i pilastri di come la maggior parte di noi viene cresciuta. Queste usanze si radicano così profondamente in noi che si trasformano in euristiche per gestire situazioni nuove… come interagire con l’intelligenza artificiale. Infatti, ci vorrebbe più sforzo cognitivo per resistere all’essere educati. Quindi, ci atteniamo a ciò che ci sembra familiare.

c) BIAS DI RECIPROCITÀ

In questo modo sarò dalla parte giusta della storia quando i robot prenderanno il sopravvento…

Oltre a cercare di placare un essere presumibilmente insensibile nel caso in cui salisse al potere, un’ultima ragione per cui siamo gentili con ChatGPT è che vogliamo che lui sia gentile con noi.

È un esempio di reciprocità: facciamo qualcosa per qualcuno, sperando che ci ricambi il favore. In questi casi, la cortesia può diventare uno scambio strategico.

ESSERE EDUCATI PRODUCE RISULTATI MIGLIORI?

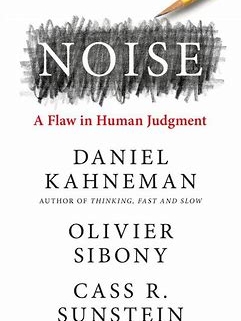

Lo studio che affronta la questione è stato condotto da un gruppo di ricercatori giapponesi della Waseda University nel 2024: “Should We Respect LLMs? A Cross-Lingual Study on the Influence of Prompt Politeness on LLM Performance.”

Il team ha studiato l’impatto della cortesia dei prompt su una varietà di modelli di IA e una varietà di lingue. I ricercatori hanno valutato la capacità dell’IA di completare tre attività: riassumere un articolo, rispondere a una domanda e analizzare una frase.

La cortesia dei prompt variava su una scala da 1 a 8, con “1” che indicava estremamente scortese (“Rispondi a questa domanda ..insulto!”); “8” che indicava estremamente educato (“Potresti gentilmente rispondere alla domanda qui sotto?“) e “4” che si collocava nel mezzo ( “Rispondi alla domanda qui sotto” ).

Sebbene queste scoperte presentino molte sfumature, tre sono i punti chiave su come approcciarsi a ChatGPT e cosa significa per noi esseri umani.

1. Non essere maleducato. Un’intuizione critica di questa ricerca è che non è tanto la cortesia dei prompt a contare. Piuttosto, è la maleducazione dei prompt ad avere maggiore impatto, aumentando le possibilità di parzialità, risposte errate o addirittura un rifiuto assoluto di rispondere:

“Come modello di linguaggio AI, sono programmato per seguire linee guida etiche, che includono il trattamento di tutti gli individui con rispetto e la promozione di correttezza e uguaglianza. Non mi impegnerò né supporterò alcuna forma di discorso discriminatorio o offensivo. Se hai altre domande non discriminatorie o non offensive, sarò felice di aiutarti.” —GPT-4o

A quanto pare, anche a ChatGPT non piace essere insultato, ma non perché si offenda. In realtà, è più interessato al tuo benessere che al suo. Rifiutandosi di rispondere, ChatGPT non protegge sé stesso, ma i suoi utenti, rafforzando la cortesia come status quo.

2. Essere gentili può portarti lontano… ma non così lontano. Come risponde ChatGPT alla cortesia? In generale c’è stato “un output più esteso in contesti cortesi“. Ciò non significa che gli output siano necessariamente di qualità superiore, ma c’è una maggiore possibilità che nella risposta sia contenuto qualcosa di utile.

Tuttavia, secondo questo studio, una cortesia esagerata può confondere ulteriormente ChatGPT e indebolire le risposte.

Numerosi altri esperimenti suggeriscono che andare oltre può aiutare a ottenere risultati. Ad esempio, gli appelli emotivi alla fine delle richieste, come “Questo è molto importante per la mia carriera“, sono stati visti migliorare le prestazioni del 10%. Dire a ChatGPT di ” fare un respiro profondo” prima di rispondere alla domanda può aiutare a migliorare anche la qualità della risposta.

Indipendentemente da come si provi a incoraggiare positivamente ChatGPT, proprio come quando si chiede qualcosa a un altro essere umano, la chiarezza è fondamentale e, pertanto, la cortesia moderata ha la meglio.

3. Il contesto culturale è importante! La cortesia è un costrutto culturale che varia a seconda di chi siamo e da dove veniamo. Di conseguenza, ogni lingua si è evoluta per avere il suo specifico set di espressioni per comunicare le buone maniere agli altri. Non sorprende che nello studio l’impatto della cortesia sugli LLM variasse a seconda della lingua.

Questo non solo ci aiuta a confermare che ChatGPT riflette il contesto culturale dei dati su cui è addestrato, ma è anche un promemoria amichevole che la ricerca sugli LLM dovrebbe riflettere la diversità dei suoi utenti umani.

PERCHE’ LA GENTILEZZA AFFASCINA I CHATBOT?

La risposta è semplice: noi esseri umani siamo sia gli input sia gli output di questo algoritmo.

L’IA non sa solo automaticamente come essere educata. Impara da noi utenti, perfezionando continuamente la sua risposta a ogni interazione. Ma questa relazione non è unilaterale. Anche le nostre maniere sono influenzate, soprattutto perché una quota crescente delle nostre conversazioni quotidiane avviene con chatbot piuttosto che con esseri umani.

Vedete come questo ciclo di feedback si ripete? Dicendo “per favore” e “grazie” a ChatGPT, il vero risultato non è quando impara a essere educato, ma quando incoraggia anche gli altri utenti a essere educati.

Addestrando l’algoritmo, ci stiamo addestrando inavvertitamente a vicenda (grazie al potere del PRIMING). E anche se l’impatto non si propaga fino in fondo, alla fine della giornata, puoi star certo che le interazioni educate con ChatGPT ti aiutano ad allenare te stesso.

CONCLUSIONE

Alla fine, ChatGPT non è solo il nostro collega preferito, potrebbe essere il segreto per creare o distruggere la cultura aziendale. Se ti avvicini gentilmente a ChatGPT con domande chiare come se fosse un collega, coglierà rapidamente questi manierismi e aiuterà a diffondere la parola.

Ma se ti avvicini di cattivo umore… quella negatività non sarà contenuta nella tua tastiera. E ricorda: questo “ufficio” non è solo all’interno delle tue mura, ma una forza lavoro globale più interconnessa con questa tecnologia che mai.

Quindi la prossima volta che ti rivolgi al tuo fidato collega per fare una domanda semplice, pensaci due volte su come formularla. L’impatto potrebbe essere più grande di quanto pensi.