Alcuni, io sono fra questi, hanno la tendenza a dire sempre sì. Consci che benchè sul momento sembri la decisione più facile, non lo sarà, nel tempo.

Il rischio è di essere impegnati ma non produttivi e scambiare l’iperattività per produttività.

Dire no nei momenti giusti, aiuta a concentrare l’attenzione e gli sforzi sulle cose realmente importanti e massimizzare il successo.

Un integralista del no è il consulente di gestione e redattore di HBR Greg McKeown. Nel best seller Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less (Dritto al sodo. Come scegliere ciò che conta e vivere felici), espone una metodologia utile allo scopo e che è possibile concentrare in tre punti:

- Meno è meglio;

- Poche sono le cose veramente essenziali nella vita;

- Creare una routine è importante per concentrarsi solo su ciò che è essenziale.

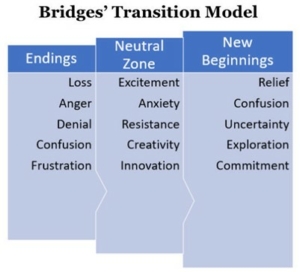

Detta così suona semplice. In parte lo è ma, per far propria questa metodologia, occorre essere aperti al cambiamento. Non a caso è un ottimo esercizio di Change Management.

Per diventare essenziali, secondo Greg, occorre sostituire i falsi presupposti: “Ho bisogno di farlo”; “Questo è tutto importante” e “Posso fare entrambe le cose”, con:

- “Scelgo di fare”;

- “Solo poche cose contano davvero”;

- “Posso fare qualsiasi cosa, ma non posso fare tutto.”

Alla base del successo di tale filosofia, c’è la necessità di riconoscere di avere una scelta. Se lo dimentichiamo, cadiamo facili prede delle scelte altrui.

Un essenzialista è colui che apprezza il potere di scelta.

Molte persone non riescono a performare poiché credono che tutto sia importante. Quindi è importante investire del tempo per valutare le diverse opzioni. Con questa valutazione, un essenzialista è in grado di separare ciò che è vitale (di solito poche cose) da ciò che è banale. Spesso l’errore deriva dal fatto che confondiamo iperattività con produttività.

Inconsciamente associamo più lavoro a più risultati. Crediamo che più ore impieghiamo, migliore sarà la nostra produzione. Questo atteggiamento è intrinsecamente imperfetto. Cercando di fare il più possibile, non ottimizziamo i nostri sforzi.

Prendiamo l’esempio della lettura.

Sei libri contengono più conoscenza di uno. Di conseguenza, un approccio iperattivo sarebbe quello di leggerli tutti e sei il più rapidamente possibile. In questo modo, saremo sicuri di assorbire tutta la saggezza e ottenere più valore dalla nostra attività di lettura. Tuttavia, cercando di leggere i sei libri in un breve periodo, non abbiamo l’attenzione alla lettura necessaria per digerire le lezioni dei libri. Leggere uno dei sei è la soluzione essenzialista. Prendendo il tempo necessario per leggere correttamente quel libro, consentiremo al nostro cervello di metabolizzare ciò che serve e usarlo al meglio. Nel tempo, trarremo maggiori benefici da aver letto correttamente un unico libro che aver sfogliato tanti libri: una perfetta manifestazione della regola di Pareto .

Trade-off

Parliamo di compromesso quando dobbiamo operare una scelta tra due cose che desideriamo. Di solito, il nostro desiderio è fare entrambe le cose, tenere entrambe le opzioni. Raramente è una buona decisione. In questa situazione, un essenzialista non si chiede come fare entrambe le cose, ma decide quale può coltivare di più. E meglio. Con questa riflessione, è in grado di giudicare ciò che gli darà la maggiore opportunità e concentrarsi su quello, cioè concentrarsi solo sull’essenziale.

Regola del 90%

Il funzionamento è semplice: va valutata ogni opzione con un punteggio fra 0 e 100. Quelle sotto 90, sono da eliminare. In questo modo, si evita di rimanere bloccati con le opzioni medie.

- Annota su un foglio quale opportunità ti viene offerta (ad esempio, tenere un discorso a un evento);

- Di seguito, decidi 3 criteri in base ai quali deve essere approvata l’opportunità per iniziare a prenderla in considerazione (Es .: pubblico di oltre mille persone; spese di trasporto pagate, possibilità di vendere il proprio libro);

- Infine, scrivi i criteri ideali per l’opportunità di essere approvato. (Es. 5000 persone parteciperanno alla conferenza e riceverai un bonus).

Ottimale è accettare solo un’opportunità, quella che soddisfatta tutti i criteri iniziali e almeno due ideali. In questo modo, puoi separare quali sono le opportunità che porteranno grandi benefici e sono essenziali, da tutte le altre.

“Applicare criteri più severi alle grandi decisioni consente di attingere meglio al sofisticato motore di ricerca del nostro cervello. Pensala come la differenza tra la ricerca su Google di “buon ristorante a New York City” e “la migliore fetta di pizza nel centro di Brooklyn”, spiega l’autore.

Anche in questo caso per prendere la corretta decisione, occorre porsi e porre domande pertinenti.

Modello di proprietà e budget a base zero

L’approccio essenzialista di McKeown funziona bene nel contesto del minimalismo grazie al suo modello di proprietà e budget a base zero.

Il concetto è semplice.

- Se non possedessi già un oggetto, lo compreresti comunque?

- Se non avessi già investito denaro ed energie in un progetto, continueresti comunque?

- Se non avessi già trascorso del tempo in una relazione, riavvieresti la stessa relazione oggi?

- Questo modello a base zero ci consente di fare un passo indietro e analizzare con chiarezza le sfide della vita.

- Se vuoi spendere in modo più razionale, chiediti se ti libereresti di un articolo se non lo avessi già pagato.

Applicando criteri di consumo a base zero, impari a stabilire regole di acquisto.

Stabilisci confini chiari nella tua vita

L’essenzialismo va di pari passo con confini ben definiti. Un essenzialista non è un egoista o un individualista, ma i suoi confini sono chiari. Che sia al lavoro, nella vita sociale o nel tempo libero, dire di no non è una debolezza. È una parte cruciale per liberarti dalle cose che non ti interessano. C’è sempre quel collega che mette tutto sulla tua scrivania e si aspetta che tu sia disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Se non fissi mai dei limiti e dici sempre sì, agirai secondo le priorità di qualcun altro, non le tue. E credendo (erroneamente) che questo verrà a tuo vantaggio, che accumuli crediti e via dicendo. Purtroppo le persone non faranno altro che approfittarne e arrabbiarsi per quell’unica volta che non hai potuto far altro che dire no.

L’approccio di McKeown consiste nello stabilire in anticipo dei confini chiari per eliminare la necessità di un no diretto, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Predefinendo le priorità e i limiti sul lavoro e nella vita personale, il tuo approccio essenzialista sarà evidente ed eviterai i conflitti quando i tuoi confini cambiano nel tempo.

Fai meno cose meglio

Prendi come esempio la tua vita professionale.

- A quanti progetti stai lavorando in questo momento?

- Quante persone dipendono da te?

- Quanto ti impegni in ogni parte del tuo lavoro?

Tutti possiamo trovare modi per fare meno cose meglio. Fare meno cose permette di comunicare meglio e potenziare se stessi e gli altri.

Se sei il leader, avrai più tempo per comunicare correttamente la tua strategia e questo, a sua volta, consentirà ad altre persone di assumersi maggiori responsabilità. Questa migliore comunicazione porterà anche a una maggiore responsabilità per il leader e i suoi collaboratori.

Infine, fare meno cose nella vita ti aiuterà a ottenere risultati migliori. Poiché un approccio essenzialista garantisce uno sforzo unitario verso un obiettivo ben definito, i risultati saranno più soddisfacenti.

Trasliamo il tutto in un esempio sportivo.

Se stai cercando di allenarti per una maratona e un’esperienza di arrampicata allo stesso tempo, è probabile che non otterrai né l’una né l’altra. Farai progressi in entrambe le direzioni, ma mai abbastanza per raggiungere l’obiettivo finale. Almeno questo è ciò che succede alla maggior parte delle persone.