Come PROTEGGERSI da un CAPO senza ETICA: il POTERE dei SIMBOLI

Ti sei mai sentito così tanto sotto pressione, al lavoro, da dover compromettere i tuoi principi?Il tuo capo ti ha mai chiesto di mentire per coprire la sua assenza, quando in realtà era a sciare (o chissà dove per l’ennesima volta) o un responsabile, di chiudere un occhio di fronte a un rimborso spese ritoccato?

Se ti è capitato, o ti capita in modo ricorrente, non sei il solo. Un sondaggio condotto dall’Ethics Resource Center, stima intorno al 10% i lavoratori che dichiarano il fenomeno. Questo ci dice che sono molti di più!

Ricordo, al proposito, un progetto di Business Ethics, realizzato una dozzina di anni fa con una società di consulenza Big4 che avrebbe dovuto avere l’obiettivo di aiutare le aziende a riconoscere, mitigare e quindi prevenire i comportamenti non etici. Progetto complesso che, quando lo si presentava, ci veniva risposto “noi non abbiamo questo problema”… un negare oltre l’evidenza anche quando fatti infelici di cronaca portavano tragicamente le stesse organizzazioni sui Media. Ci dissero che eravamo dei visionari, e forse è così. Oggi le cose non vanno molto meglio ma il carewashing aiuta a ritoccare il fenomeno e farlo sembrare meno grave.

A interessarsi ai comportamenti non etici sul lavoro al fine di prevenirli è Maryam Kouchaki docente di management alla Kellogg School. Con i suoi studi ha dimostrato che esporre un simbolo etico, come un’icona religiosa, un poster di una figura spirituale come Gandhi o una citazione eticamente rilevante, può fungere da amuleto contro la corruzione e i comportamenti non etici sul posto di lavoro. Funziona sia perché stimola la consapevolezza etica sia perché crea la percezione che chi lo espone possieda una indiscussa levatura morale.

In pratica, è l’esempio perfetto dell’applicazione dell’effetto priming nel nudging. Come quella di invadere il parco cittadino di immagini di grandi occhi per spingere le persone a raccogliere da terra le deiezioni dei cani… credetemi, funziona!

“L’idea è che essere autenticamente etici, esserne orgogliosi e dimostrarlo può avere ricadute positive“.

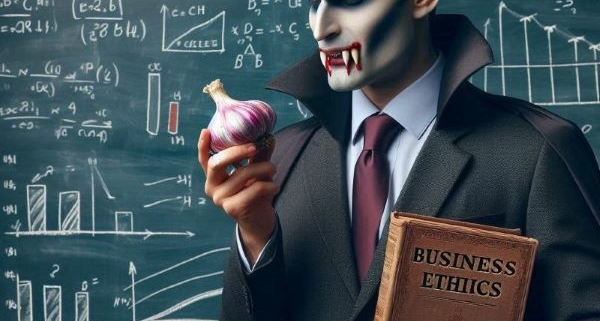

EFFETTO PRIMING: COME L’AGLIO CONTRO I VAMPIRI

Applicare immagini di spiccato senso etico può spingere verso comportamenti più corretti, lo stesso, o quanto meno, molto simile, ragionamento utilizzato dagli abitanti dei villaggi medievali che per tenere lontani i vampiri, si adornavano di totem magici.

A testare la correlazione fra le soluzioni nei due contesti, e cercare di quantificare l’efficacia protettiva di crocefissi e acqua santa, con Kouchaki si è unita Sreedhari Desai della Kenan-Flagler Business School dell’UNC. Hanno condotto sei diversi studi, pubblicandone i risultati in un articolo: Moral Symbols: A Necklace of Garlic Against Unethical Requests.

“Continuiamo a sentire storie di persone che dicono di aver dovuto fare cose non etiche per mantenere il lavoro, perché è stato chiesto loro di farle e sentivano di non poter dire di no. Volevamo capire se c’era un modo sottile ma efficace per dire di no e per prevenire situazioni così difficili“.

DENARO VS ETICA

Il primo simbolo morale testato da Desai e Kouchaki è stata una semplice citazione accanto alla firma di un’e-mail. Hanno utilizzato il simbolo come parte di una simulazione chiamata Deception Game, progettata per creare un incentivo finanziario a mentire.

Ai partecipanti allo studio è stato detto di essere il leader del loro gruppo. Dovevano quindi chiedere ai loro collaboratori di agire per loro. Quando i ricercatori hanno incluso una citazione etica: “Meglio fallire con onore che avere successo con la frode“, hanno osservato due potenti effetti: la citazione ha effettivamente ridotto la probabilità che il leader scegliesse di mentire. Ma l’effetto più sorprendente si è verificato quando il leader ha deciso di mentire anche dopo aver visto la citazione: a quel punto, le probabilità che il collaboratore scegliesse di mentire, su richiesta del leader, sono scese da 1 su 2 a 1 su 4.

Desai e Kouchaki hanno trovato risultati simili usando altri simboli etici, come delle t-shirt. Hanno confrontato gli effetti di una maglietta con il testo “YourMorals.com” con un’altra t-shirt con la scritta “YourMoney.com“. Il sottile indizio sull’etica nella prima maglietta ha reso di nuovo i leader non solo meno propensi a imbrogliare, ma anche molto meno propensi a coinvolgere la persona che presentava il simbolo.

I risultati delle simulazioni di ricerca sono promettenti. Ma funzionano nel mondo reale? Per scoprirlo, Desai e Kouchaki hanno raccolto dati in India, dove i simboli di stampo etico sono comuni sul lavoro. Ne hanno osservato un’ampia varietà: icone di Krishna, del Buddha e della Vergine Maria, rosari, citazioni dal Corano e altri. Indipendentemente dal tipo di simbolo, i dipendenti che li mostravano erano considerati più morali e, cosa più importante, segnalavano meno casi di richieste non etiche da parte dei loro supervisori rispetto a coloro che non mostravano alcun tipo di simbolo etico.

QUINDI PERCHÉ I SIMBOLI ETICI FUNZIONANO?

Funzionano perché aumentano la consapevolezza morale. Ognuno di noi è soggetto a pregiudizi e limitazioni che ci portano a ignorare le dimensioni etiche delle nostre decisioni. Ma piccole spinte gentili ci aiutano a ricordare di preoccuparci dell’etica, e non solo degli utili trimestrali.

La seconda ragione per cui i simboli funzionano è che inviano agli altri il messaggio che l’etica è importante per la persona che li mostra, e si può attribuire a questa persona un’alta levatura morale. Questa ipotesi può portare un supervisore a concludere che una persona etica non è propensa a soddisfare una richiesta non allineata ai suoi valori.

La ricerca evidenzia il fatto che il nostro carattere influenza coloro che ci circondano in modi sottili, gentili ma importanti, persino in coloro che hanno più potere e autorità di noi.

I simboli etici hanno anche un altro vantaggio: sottolineano che “la paura di ritorsioni è la ragione principale per cui i dipendenti sono generalmente riluttanti a segnalare atti illeciti sul lavoro… Un ampio corpus di ricerche riconosce quanto sia difficile ‘dire semplicemente di no’ a un capo“. Il potere dei simboli risiede nel fatto che operano senza la nostra consapevolezza cosciente. E non ci rendono solo più facile dire di no a un capo; spesso fanno in modo che non dobbiamo farlo.

SOLUZIONI

Il lavoro di Desai e Kouchaki suggerisce che può essere utile mettere in evidenza un simbolo etico: perchè aumenta la consapevolezza etica del capo e può anche ridurre la probabilità che ti venga chiesto di fare qualcosa di non etico.

Ecco come farlo:

Autentico, visibile, rispettoso. Il tuo simbolo perché venga percepito come etico, deve essere autentico, quindi assicurati che rappresenti in modo significativo i tuoi valori. Deve essere coerente con le tue azioni. Se mostri un simbolo in modo non autentico, trasmetterai il messaggio sbagliato. Infine, scegli un simbolo che sia rispettoso degli altri. Non sottovalutare l’importanza di scegliere attentamente il tuo simbolo e di conoscere il tuo pubblico. Sebbene il tuo simbolo riguardi te, dovrebbe comunque mostrare rispetto per gli altri.

I simboli etici possono aiutare, ma bisogna comunque essere preparati. Tieni presente che nessun simbolo etico può eliminare del tutto le richieste non etiche. Nella migliore delle ipotesi, i simboli riducono il rischio che ti venga chiesto di fare qualcosa di non etico. In quanto tali, non sono un sostituto della preparazione a fare la cosa giusta attraverso la formazione e le prove per un’azione etica. È meglio usarli come complemento, non come sostituto, di metodi più tradizionali.

CONCLUDENDO…

- I simboli etici che mostriamo possono ridurre i comportamenti non etici nelle persone che ci circondano, compresi i nostri supervisori, capi, ecc.

- I supervisori che chiedono ai subordinati di fare qualcosa di non etico hanno meno probabilità di scegliere un subordinato che esibisce un simbolo etico.

- I simboli funzionano perché accrescono la consapevolezza etica e inviano segnali sul carattere morale delle persone che li ostentano.