PERCHE’ diventiamo IMMUNI alla SOFFERENZA (di MASSA)

“Più persone muoiono, meno ce ne importa”. Senza mezze parole lo psicologo americano Paul Slovic (che alla percezione del rischio e alla matematica della compassione ha dedicato decenni di studi), riassume la naturale reazione umana di fronte alle tragedie.

Poiché l’indifferenza e l’insofferenza rispetto alle tragedie delle masse è direttamente proporzionale all’aumentare dei numeri. E non perché siamo cattivi, ma, banalmente, perché siamo condizionati da distorsioni cognitive e errori di pensiero.

I numeri, per enormi che siano, anzi proprio quando sono enormi, non riescono a far scattare in noi una risposta emotiva. Per dirla con le parole di Paul Brodeur “le statistiche sono esseri umani le cui lacrime sono state asciugate”.

Anziché causarci una risposta emotiva, determinano ciò che Slovic chiama “intorpidimento psichico”: quel distacco che si crea nel cervello di tutti noi, o per lo meno la maggioranza, quando leggiamo i numeri del fenomeno delle migrazioni e dei morti causati da guerre e carestie. Centinaia di migliaia di persone sotto le bombe costrette ad abbandonare le proprie case per colpa di tumulti, fame e siccità. Troppe. Ed è questo che fa scattare in noi il secondo perverso meccanismo: il falso senso di impotenza.

Quando i problemi sono così grandi, per il nostro cervello è difficile pensare di poter fare qualcosa, una qualunque differenza, così ci spinge a rinunciare a fare anche il poco che potremmo.

“Il modo in cui razionalmente sappiamo che dovremmo considerare il valore di ogni vita umana, man mano che il numero di persone a rischio aumenta purtroppo non è lo stesso con cui effettivamente lo valutiamo”, spiega Slovic.

Ogni vita umana è di pari valore, più vite sono a rischio più l’importanza di fare qualcosa aumenta. In pratica però la reazione comune è che “la prima vita è la più importante da proteggere in assoluto. Due vite non valgono per noi esattamente il doppio di una, ma un po’ meno”. E il valore che attribuiamo a ogni singola vita diminuisce man mano mentre il numero totale sale. “Quando le potenziali vittime salgono, poniamo da 87 a 88, per non c’è più alcuna differenza, segno che si perde sensibilità man mano che quel numero aumenta”.

L’empatia consiste nel provare a mettersi nei panni dell’altro per capire come si sente, cosa prova. Ma se le persone sono due come si fa? Diventa più difficile e ancor più lo diventa quando sono tante.

Nei suoi esperimenti Slovic (i cui studi si sono incrociati con quelli sulla teoria del prospetto di Kahneman e Tversky) ha dimostrato proprio questo: siamo meno portati ad aiutare il singolo quando abbiamo la percezione che ci siano molte altre persone nelle sue stesse condizioni rispetto a quando non ne siamo consapevoli.

Eppure, anche se non possiamo aiutare tutti, non vuol dire che non dobbiamo aiutare nessuno.

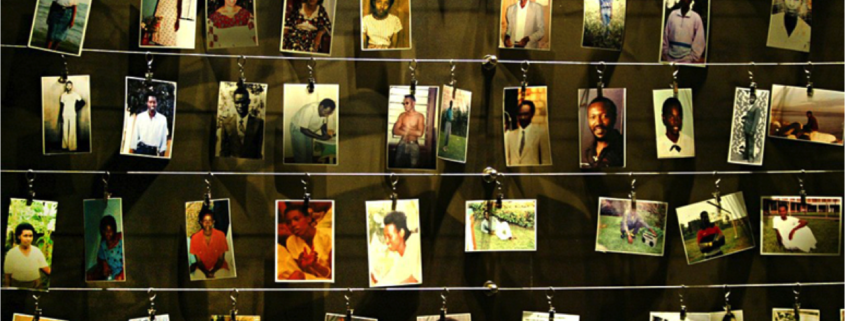

Alla fine è la singola storia che ci commuove, la singola persona quella che vogliamo aiutare. Come la foto di un bimbo siriano di tre anni morto su una spiaggia turca, che ha fatto di più per la causa siriana, dei bollettini di guerra con il computo delle centinaia di morti quotidiane. Prima della pubblicazione della foto il fondo istituito per la Siria dalla Croce Rossa svedese riceveva donazioni per 8 mila dollari al giorno. Dopo la foto, sono diventati 430 mila. “I 250 mila morti in Siria fino a quel momento non avevano suscitato la stessa compassione”. Le donazioni sono rimaste elevate per circa un mese, poi sono tornate ai livelli precedenti.

Le storie drammatiche su un singolo individuo riescono a regalare una finestra di opportunità in cui siamo improvvisamente svegli e non intorpiditi, e vogliamo, riusciamo a fare qualcosa. Ma poi, se non c’è nient’altro che possiamo fare, nel tempo, ci spegniamo nuovamente. Sono storie importanti e possono essere efficaci ma solo se c’è un’azione concreta che può essere intrapresa.

Al momento una soluzione all’intorpidimento psichico non esiste ancora. Ma essere consapevoli che esiste e degli effetti che causa è il primo passo. E, a mio avviso, non è così poco.

Cosa ne pensate? Anche voi siete caduti in questa trappola?