Recruiting e Nudge: come le Neuroscienze possono supportare l’incontro tra Organizzazioni e Persone

Da alcune conversazioni con l’amica Laura Mondino – Consulente, Accademica ed autrice di “Nudge Revolution” – nasce questa “intervista”, che altro non è che una somma di spunti e riflessioni su uno dei temi più complessi – oggi – per la maggior parte delle aziende, ovverosia la capacità di comunicare al meglio con il mercato dei Candidati e, come conseguenza, attrarre e valorizzare i propri talenti e Persone, sin dal momento in cui “ci si sceglie” ed inizia una collaborazione professionale.

Ecco cosa è emerso da mie tre domande (e grazie nuovamente, Laura, per il tempo e l’attenzione delle tue risposte).

Per riferimenti e fonti, tutte le note complete in fondo al testo, augurandovi una buona lettura e di trarne spunti molto concreti ed utili per le vostre aziende e/o organizzazioni.

…

Alessio: “I colloqui di selezione e la teoria di nudge: ci sono dei punti di connessione o delle buone pratiche che – se applicate – dal tuo punto di vista, possono rendere più efficace un iter, o anche solo un colloquio di selezione?”

Laura: “Assolutamente sì. Le evidenze scientifiche a sostegno sono molte questo perché i Nudge e più in generale le Neuroscienze (di cui i Nudge rappresentano uno strumento), partono dal fatto che pur credendoci decisori razionali, pecchiamo sistematicamente di soggettività. Le Neuroscienze aiutano a mitigare gli effetti della irrazionalità rendendo, in questo caso, il processo di selezione più analitico e anti-bias.

Entrando nel merito, basti pensare a come siano ancora molti coloro che tengono solo scarsamente in considerazione la mancata oggettività e tutti gli errori che ne conseguono. Quando nel processo di selezione si privilegia la velocità a discapito della qualità: ci si concentra sull’identificazione dei candidati con un buon potenziale, a prescindere dalla posizione ricercata, adattandola al candidato o creandone una ad hoc. Questo approccio riporta alla modalità blitzkrieg, il percorso fulmineo per costruire aziende di valore: la strategia della guerra lampo attuata dal generale nazista Heinz Guderian dove venne data priorità alla velocità rispetto all’efficienza, nonostante il rischio di una sconfitta potenzialmente disastrosa per massimizzare la velocità. Il blitzscaling, più che una ricetta per il successo è vista come il pregiudizio della sopravvivenza mascherato da strategia, benché per i Tech Giants sia stato proprio il blitzscaling a portarli dove sono oggi.

In termini di recruitment, anteporre la rapidità al valore significa assumersi il rischio di individuare velocemente delle risorse che però, nel tempo, potrebbero rivelarsi poco adatte in quel ruolo e in quel contesto.

In fatto di buone pratiche le Neuroscienze aiutano è far meglio percepire a coloro che sono coinvolti nel processo di selezione, a non sottostimare il potere che ha l’irrazionalità su scelte e decisioni. Uno dei suggerimenti più semplici è invitarli ad auto-porsi quesiti che comprendano la particella “se”: “Se il candidato fosse meno aggressivo, porrei più domande complesse?”; – “Se la risorsa non fosse stata presentata come esperta, avrei sollevato più dubbi sui suoi errori in un determinato contesto?”; – “Se il candidato non si fosse laureato nella mia stessa università, avrei ancora pensato che fosse parimenti preparato?”.

Le Neuroscienze si sono dimostrate efficaci anche nel portare l’attenzione sulle parole usate nella job description. Le evidenze scientifiche hanno evidenziato come il 44% delle donne sono dissuase dal candidarsi quando nella descrizione sono utilizzate parole tradizionalmente considerate “maschili” , e una donna su quattro sarebbe scoraggiata dal lavorare in un posto in cui compare la parola “esigente”, meglio utilizzare “diligente” in un contesto “frenetico” .

Stesso principio vale per le candidature interne alle aziende, ai fini di un avanzamento di carriera. Quando nella descrizione viene chiesto “Accetteresti di ricoprire un incarico internazionale”, la ricerca ha scoperto che donne e uomini interpretano la domanda in modo diverso. Le donne sono meno propense a candidarsi in quanto pensano che venga chiesto loro di intraprendere, fin da subito, frequenti viaggi all’estero; gli uomini sono invece più focalizzati sulla visione di insieme del ruolo che sono interessati a ottenere.

Riformulando la domanda da “Accetteresti di ricoprire un incarico internazionale” a “Prenderesti in considerazione un incarico internazionale in futuro”, le candidature inviate dalle donne sono aumentate del 25%.

Per sostenere l’imparzialità dei selezionatori un intervento di Nudging consiglia di rimuovere i fattori di identità demografica quali sesso, età, nome, indirizzo e foto dal CV. Suggerimento già noto, ma ancora poco utilizzato. Oltre a superare il gender bias, si è dimostrato utile a mitigare i bias di selezione, somiglianza e l’effetto alone. Molte persone hanno la tendenza inconsapevole ad assumere candidati che ricordino loro sé stessi: questo può favorire i candidati con caratteristiche in comune con chi li seleziona. L’effetto alone porta a generalizzare una singola caratteristica di una risorsa pensando sia valida anche per altre aree. Il bias di somiglianza porta a preferire candidati dello stesso sesso del recruiter, della sua stessa etnia e della stessa fascia d’età. Oscurare l’età, l’etnia e il genere potrebbe aiutare il recruiter ad aggirare tali pregiudizi.

Oscurare i dati demografici ha però condotto all’effetto opposto nel pubblico impiego. Nel tentativo di eliminare il sessismo, è stato chiesto ai dipendenti pubblici di scegliere candidati ai quali erano stati tolti dal CV genere ed etnia. Il presupposto alla base del processo era che il management avrebbe assunto più donne se avesse considerato solo i meriti professionali dei candidati. Il professore di Harvard Michael Hiscox, supervisore del processo, sorpreso dei risultati, ha esortato alla cautela: “Avevamo previsto che ciò avrebbe avuto un impatto positivo sulla diversità, rendendo più probabile la selezione di candidate donne e di minoranze etniche. Abbiamo scoperto l’opposto, che l’anonimizzazione dei CV riduceva la probabilità che le donne venissero selezionate per il colloquio” . Si è così scoperto che assegnare un nome maschile a un candidato ha ridotto del 3,2% le probabilità di ottenere un colloquio di lavoro; vice versa l’aggiunta di un nome di donna a un CV aumentava le probabilità del 2,9%. I dati non permettono però di considerarla una sperimentazione rigorosa, in quanto oscurare i dati demografici ha portato all’effetto opposto solo nelle assunzioni nel pubblico impiego.

Una ricerca che ha portato a risultati promettenti è quella svolta dall’Institute for Gender Research della Stanford University. Dall’analisi di seimila interviste alla cieca condotte sulle piattaforme di diverse aziende è emerso che, quando i CV erano valutati con metodi tradizionali, solo il 17% delle donne candidate e il 28% delle minoranze venivano invitate a presentarsi ai colloqui formali; con le valutazioni alla cieca questi numeri sono saliti rispettivamente al 59 e al 67%. Nelle stesse aziende, le donne ricevono ora il 43% delle offerte di lavoro rispetto a solo il 26% con i metodi tradizionali. Le minoranze ora ricevono il 39% delle offerte di lavoro rispetto al precedente 19%.

Come ulteriore vantaggio, queste aziende hanno anche ridotto il tempo totale di reclutamento del 26% . In ogni caso, i candidati devono comunque affrontare i colloqui di selezione, in cui risulta complesso oscurare sesso, etnia o età, benché per specifiche posizioni, è possibile organizzare “colloqui alla cieca”. È ciò che avvenne negli anni ’70, quando le giurie delle orchestre statunitensi cambiarono il formato delle loro audizioni, in modo da non potere vedere chi si stesse esibendo: tutti i musicisti facevano l’audizione dietro uno schermo. A quel tempo, le donne costituivano solo il 5% dei musicisti nelle orchestre statunitensi: una volta istituite le audizioni alla cieca il numero iniziò a salire, fino a raggiungere il 46% .

Evidenze scientifiche sono disponibili anche per quanto riguarda le stress interview. L’obiettivo, in questi casi, è valutare come e quanto il candidato sia in grado di gestire la tensione. Il presupposto è che se la risorsa riesce a gestire lo stress durante il colloquio, sarà in automatico capace di gestire lo stress anche in azienda. Ma quello che abbiamo imparato sul cervello e su come risponde a situazioni stressanti è ben diverso: non è così che accade nella vita reale.

Se davvero si vuol capire quali sono le reali capacità di una persona, è meglio metterla in una condizione in cui il suo cervello funzioni al meglio, non al peggio! Stressare arbitrariamente gli intervistati solo per valutare come si comportano, potrebbe non rivelare ciò che quelle persone sono e sanno fare, ottenendo informazioni inaffidabili. Molto più utile è inserirli nel contesto in cui sono richiesti e vedere come reagiscono alle sollecitazioni e alla pressione che quella realtà richiede loro”.

Alessio: “Molti processi di selezione, a tutti i livelli di seniority dei candidati, si stanno spostando sul digitale – abbandonando sempre di più il tempo dedicato da specialisti in carne ed ossa soprattutto nelle prime fasi dei processi di recruiting. È un trend efficiente? Le neuroscienze potrebbero aiutare in questo senso? Se sì, come?”

Laura: “La pandemia ha accelerato i processi di digitalizzazione aziendale e questo ha avuto un impatto anche sui processi di selezione. Ricordiamo che già nel 2017 Boston Consulting Group utilizzava un videogioco nel processo di selezione per giovani ad alto potenziale. Il gioco metteva alla prova capacità di problem solving, leadership, intelligenza emotiva, learning agility e team playing, unitamente all’analisi del curriculum e i colloqui.

Il gioco faceva parte della suite Knack Analytics ideata a Yale e Harvard e testata su Royal Dutch Shell ed era capace di restituire profili allineati alle valutazioni dei selezionatori, ma basati su Data Analytics. Oggi, il tool è sostituito da Arctic Shores, un gioco che segue gli standard della British Psychological Society. Tutti sistemi, questi, che uniscono logiche di Gamification e teoria dei Nudge, il cui scopo è tenere alta l’attenzione e l’engagement creando un circolo virtuoso.

Esperienza simile è quella fatta da Unilever che utilizza sistemi digitali di Gamification e Nudging utili a intercettare alcune soft skill meglio dei tradizionali test psicoattitudinali, come la propensione al rischio, l’attitudine a sperimentare e a sviluppare idee in situazioni di discomfort e darebbero dei feedback costanti lungo le fasi del gioco, basate su criteri oggettivi.

UBI Banca non è da meno, gaming App in collaborazione con Open Knowledge, scaricabile gratuitamente, è risultata un buon mezzo per attirare potenziali candidati da sottoporre a una preselezione con un videogioco divertente ambientato nello spazio galattico. Lasciando da parte la gamification che richiede competenze specifiche e un discorso a sè, Linkedin ha implementato la possibilità di allegare un video-curriculum , per far fronte alle necessità legate alla pandemia.

L’apice del processo di digitalizzazione è rappresentato dall’implementazione dell’intelligenza artificiale al percorso di selezione del personale, tema anticipato nel 2018 da Peter Cappelli della Wharton School, in cui evidenziava gli elementi che avrebbero permesso a questo algoritmo, un giorno, di funzionare e l’enorme beneficio che ne sarebbe derivato. “Il tempo medio per l’assunzione di un candidato può essere ridotto da quattro mesi a quattro settimane” .

In Italia, la start up Speechannel ha di recente lanciato il suo algoritmo per analizzare i video-curricula. Non sono però immuni dai bias, nemmeno gli algoritmi: Amazon, nel 2018, ha ammesso di non poter implementare il proprio algoritmo di analisi automatizzata dei curricula, in quanto sessista. L’AI di Amazon era stata basata su un set di dati che erano essi stessi “biased”, cioè parziali, influenzati da anni di cultura tech di stampo maschilista.

Se neppure l’intelligenza artificiale è immune dai pregiudizi, le possibilità di essere vittime dei bias durante i colloqui di selezione digitali è un elemento che sarebbe davvero pericoloso sottovalutare. Se da un lato le videochiamate hanno il vantaggio di celare o mettere solo scarsamente in evidenza attributi fisici, come peso e altezza, che possono rappresentare loro stessi un pregiudizio, l’ambiente virtuale potrebbe fare da bilanciamento per le persone con disabilità fisiche.

Un altro aspetto che viene mitigato nelle videochiamate è la gestualità. Se nelle culture occidentali, una stretta di mano debole può generare una cattiva prima impressione, per quanto banale possa sembrare, può fare la differenza in molti contesti. L’impossibilità di stringere la mano durante i colloqui virtuali elimina i pregiudizi e le contraddizioni che potrebbero nascere da tale semplice gesto.

Il colloquio online ha lo svantaggio di svolgersi in luoghi virtuali differenti (e dunque parziali) che potrebbero influenzare il giudizio del recruiter, difficile non rimanere condizionati dal contesto, soprattutto se rumoroso o disordinato. E la scelta del candidato potrebbe ricadere su colui che vanta uno sfondo più allettante, ma non necessariamente è la persona più preparata. Il rischio che il contesto influenzi l’impressione generale sul candidato.

Senza contare che i colloqui virtuali non favoriscono chi non ha dimestichezza con la tecnologia, anche quando non è una skill richiesta: si hanno maggiori probabilità di giudicare negativamente una persona semplicemente a causa di un problema tecnologico riscontrato durante una videochiamata. Il mondo digitale è sicuramente di ausilio purchè sia chiaro l’obiettivo e si tenga conto del contesto, perché come abbiamo visto non esula da errori umani, proprio perché progettato dall’uomo”.

Alessio: “Per molti non è ancora chiaro se le neuroscienze possano o meno dare un aiuto – concreto ed in tempi ragionevoli – all’ottimizzazione dei processi aziendali: hai qualche considerazione da condividere al riguardo?”

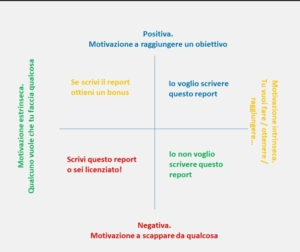

Laura: “Le Neuroscienze si sono dimostrate utili nell’aiutare le organizzazioni in tema di decision making, change management, leadership e risk management. Prendere decisioni o intervenire nei processi aziendali guidati da prove scientifiche fa una grande differenza poiché permette di attuare soluzioni già collaudate in realtà similari e di cui sono note le possibilità di successo e di insuccesso. Utilizzare soluzioni a matrice può quindi abbassare i costi, ridurre i tempi e prevenire gli errori.

I leader trascorrono molto tempo analizzando i dati, pro e contro di diverse alternative e via dicendo, per trarre le giuste conclusioni sulla direzione corretta da seguire. Quindi riuniscono collaboratori e dipendenti per informarli sul da farsi, senza lasciare loro il tempo di capire il perché della decisione. Lamentandosi, spesso di riflesso, che i dipendenti resistono al cambiamento.

È normale resistere a ciò che ci viene imposto dall’alto e senza una spiegazione che faciliti la comprensione della strategia messa in atto. Non dimentichiamo che le persone non distruggono quello che hanno costruito. È più facile che distruggano ciò che non capiscono e pensano possa danneggiarli. Non dimentichiamo che non siamo econi, esseri prettamente razionali, ma persone irrazionali e facili prede dell’emotività.

Le Neuroscienze ci insegnano che le persone non resistono al cambiamento, ma resistono a essere cambiate. Ecco perché tutto ciò che ci viene imposto viene visto con sospetto. Se si conosce come funziona il cervello in fatto di novità e cambiamenti, sarà più facile far accettare nuove idee, progetti e processi.

Il cambiamento è percepito dal cervello come una minaccia. E poco importa che non viviamo più nella giungla e non ci sia alcuna tigre dai denti a sciabola da cui proteggersi. L’incertezza e la novità che derivano da un processo di change management, dall’arrivo di un capo difficile, da scadenze e stress sono interpretate dal cervello come minacce al pari della tigre che tanto faceva paura ai nostri antenati. Le minacce si presentano in modi diversi, ma il modo in cui il cervello risponde è più o meno lo stesso di sempre.

Le Neuroscienze, in tal senso, ci danno il perché di quello che sta succedendo: se capisco il perchè, è più probabile che agisca in modo più informato e razionale e utile al contesto in cui la novità viene attuata.

Conoscere il cervello ci aiuta ad essere più empatici verso gli altri e noi stessi.

Le Neuroscienze, senza perdersi in innumerevoli esempi, permettono di trasformare studi ed evidenze in soluzioni utili e pratiche e fruibili da tutti. E non è poco di questi tempi incerti”

…

Note:

[1] Nielsen T.C., Kepinski L., (2020). Inclusion Nudges for talent selection, Action Guide, pp. 94-100

[2] https://business.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/talent-solutions-lodestone/body/pdf/Linkedin-Language-Matters-Report-FINAL-02.08-1.pdf

[3] h t t p s : / / p m c . g o v . a u / n e w s – c e n t r e / d o m e s t i c – p o l i c y / b e t a -report-going-blind-see-more-clearly

[4] https://gender.stanford.edu/news-publications/gender-news/ leveling-playing-field

[5] Goldin C., Rouse C., (2000). Orchestrating Impartiality: The Impact of Blind Auditions on Female Musicians “Blind” orchestra auditions reduce sex-biased hiring and increase the number of female musicians, Harvard Kennedy School, Women and public policy program

[6] https://youmark.it/ym-interactive/linkedin-sta-testando-la-nuova-funzione-video-presentazione-per-aiutare-i-recruiter-nella-scelta-dei-candidati/

[7] Cappelli P., Tambe P., Yakubovich V., (2018). Artificial Intelligence in Human Resources Management: Challenges and a Path Forward, SSRN Electronic Journal

[8] https://codetiburon.com/machine-learning-changing-hr-industry/

[9] https://www.speechannel.com/index.php