Stalin, Cagliostro, Iago e infine l’inconscio. Solo alcuni dei grandi bugiardi della storia. Di Stalin c’è poco da dire, se non che cancellò la definizione stessa di verità e condusse un intero popolo a mentire: per terrore, necessità, abitudine.

Più simpatico ci è Cagliostro, capace di usurpare titoli nobiliari, frodare monaci e poveri, nonché anticipare la figura del medico impostore.

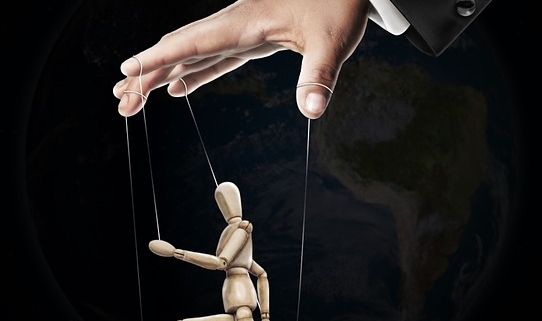

Iago di bugia ne disse una soltanto, a proposito di un sogno di Desdemona che spinse Otello a interpretare in modo sbagliato fatti veri. Fu il prototipo del manipolatore, dimostrando che l’arte più raffinata della menzogna è lavorare sul contesto e spostare i pezzi dell’insieme, oppure ometterne qualcuno. Costruire insomma la bugia con il vero che si ha a disposizione.

Infine l’inconscio, il più diffuso fra i bugiardi. Coltiva stupidi rancori infantili. Secondo alcuni è un poveraccio, per altri una leggenda. Ciò che pensa lo fa dire al conscio senza trovare mai il coraggio di mostrarsi.

E poi ci sono tutti gli altri che come comparse appaiano e scompaiono sulla scena, talvolta incapaci di dire la verità. Spesso negandola con la spudoratezza della cecità: mentono sulla realtà che non vedono e/o da cui hanno bisogno di sottrarsi. Ne conosciamo tutti qualcuno, audaci, famelici, coerenti nella bugia. Purtroppo però li riconosciamo solo una volta che siamo caduti in trappola. Nella rete del ragno, subdola, tenace, affascinante nella sua trama sfaccettata come un diamante…

Ci sono caduta anch’io che di comportamenti dovrei intendermi… non a caso sono qui a scriverne.

BUGIE: COSA DICONO LE NEUROSCIENZE

Nature Neuroscience ha pubblicato uno studio che dimostra che dire continuamente bugie diminuisce i sensi di colpa e rende più facile dirne altre. Come riporta Smithsonian, Tali Sharot, psicologo sperimentale e tra gli autori dello studio: «Ci immaginavamo già che mentire potesse portare a un aumento sempre crescente di disonestà, ma non c’era stata ancora alcuna ricerca empirica che ne spiegasse il motivo e il processo».

Per capire come funziona, i ricercatori hanno ideato un gioco che incentivava le persone a mentire: in cambio di una bugia, infatti, avrebbero avuto un regalo in denaro. A più di 80 partecipanti è stato chiesto di indovinare quante monete fossero contenute in un barattolo, poi è stato detto di aiutare un altro partecipante – chiamato “stimatore” – a capire quante ne contenesse effettivamente. Chi doveva aiutare non sapeva che gli “stimatori” fossero in realtà attori. I ricercatori hanno creato sessanta diversi scenari per gruppo che avrebbero potuto incentivare i partecipanti a sovra o sottostimare il numero di monete: in alcuni casi mentire avrebbe fatto sì che chi suggeriva avrebbe vinto dei soldi.

Gli scienziati si sono poi focalizzati sull’amigdala, cioè la regione del cervello associata alla paura, l’ansia ed altre emozioni: utilizzando un elettroencefalogramma nei partecipanti hanno scoperto che, più i suggeritori dicevano bugie, sempre meno l’amigdala veniva stimolata, il che suggerisce che le emozioni negative connesse al mentire svanivano col tempo.

Altri studi avevano già dimostrato che la disonestà aumenta quando è previsto un premio di vario genere, ad esempio quando dire una bugia potrebbe aiutarci a cogliere una buona opportunità. Stavolta, però, «è la prima occasione in un cui le persone hanno dimostrato una escalation di bugie in un ambiente di laboratorio», ha detto il ricercatore di Princeton Neil Garrett.

Secondo gli autori della ricerca, questo potrebbe risultare utile anche per vari policy makers: per Sharot se lo stato emotivo di una persona viene sollecitato mentre sta mentendo, allora si potrebbe invertire l’effetto, inducendola a dire la verità o a comportarsi correttamente. Un po’ come funziona con i cartelli che chiedono di non rubare nei camerini, o quelli per non copiare nelle classi: «Un avvertimento del genere potrebbe portare all’inizio a voler essere disonesti, ma allo stesso tempo indurrebbe un ripensamento», ha detto Garrett.

BUGIE E PSICOLOGIA

I motivi che spingono le persone a mentire compulsivamente sono vari, e spesso collegati a due disturbi di personalità: bordeline (BDP) e narcisistico. Nel primo caso, a causa di emozioni così intense da annebbiare il pensiero e il giudizio, le persone possono arrivare a interpretare tutto attraverso una lente emozionale capace di distorcere la realtà. Inoltre dire bugie aiuta a tollerare meglio la situazione, senza che l’individuo riesca a pensare alle conseguenze negative della bugia a lungo termine.

In un narcisista invece la bugia nasce come reazione alla sensazione di inadeguatezza, per costruire una maschera di superiorità nei confronti degli altri, per creare agli occhi di se stesso e degli altri una realtà speciale, non per forza migliore. Per questo un narcisista potrebbe arrivare a inventarsi un lavoro prestigioso, di essere andato a cena in un ristorante di lusso, postandolo sui social per colmare il suo profondo senso di inadeguatezza.

Diversa, e più estrema è la situazione del bugiardo patologico: mente allo scopo di manipolare l’altro e raggiungere il proprio tornaconto, a scopo totalmente utilitaristico, senza provare alcun rimorso o senso di colpa. La menzogna in questo caso non è automatica, ma è una vera e propria strategia: spesso i bugiardi patologici non riescono a conformarsi né alla legge (commettendo atti illegali come truffa, furto, etc), né alle norme sociali e i loro comportamenti sono spesso disonesti e manipolativi, ad esempio mentono o assumono false identità per trarne vantaggio o piacere.

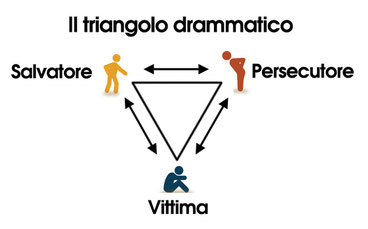

Comprensibilmente, comportamenti analoghi possono far sorgere difficoltà all’interno di una relazione: partner, famiglia, amici spesso sono disorientati e arrabbiati alla scoperta di tanta finzione, e non riuscendo a capirne il motivo passano dalla colpevolizzazione di se stessi alla colpevolizzazione del bugiardo.

Ma una compulsione, per definizione, serve a far star meglio la persona—e come tale, se resta non scusabile, una volta compresa può essere decolpevolizzata: è infatti necessario comprendere il ruolo che assolvono le bugie per l’individuo (quale parte di sé sta disperatamente cercando di nascondere ai propri occhi e a quelli altrui? quale motivo di sofferenza sta cercando di gestire?).

Il bugiardo patologico è una persona che non può fare a meno della menzogna per vivere. E’ così concentrato ad evitare che gli altri lo conoscano esattamente per quello che è, che passa il suo tempo a costruire una rete di bugie per dare un’immagine immacolata di sè.

Molte persone che appartengono a questa categoria, possono sembrare sicure e con una grande autostima. In realtà, il bugiardo non è contento di com’è, vorrebbe essere diverso e non è soddisfatto della vita che ha. Per questo indossa una maschera, ed è spesso sfuggente.

Non accetterà mai di essere scoperto e, se ciò dovesse accadere, cambierà mille volte versione dei fatti e agirà anche in modo imprevedibile pur di confermare a se stesso e agli altri che è esattamente il tipo di persona che ha sempre fatto credere di essere.

COME RICONOSCERE UN BUGIARDO CRONICO

Vuole indorare la realtà. Presenta sempre se stesso come un vincente ed è attento a non essere smascherato. Non accetta di vivere una vita normale, teme la mediocrità e vuole sempre far apparire tutto più bello di quello che realmente è. Potresti scoprire che fa il lavoro più comune del mondo mentre, in realtà, ti ha raccontato di attività molto più belle e avventurose.

Non prova rimorso né senso di colpa. Non ha una morale tradizionale. Riesce a vivere senza problemi nel castello di carte che si è creato. Non si pone dubbi e interrogativi come invece farebbe ogni altra persona al suo posto. Il bugiardo cronico spesso è un individuo che pensa che tutto gli sia dovuto, che gli altri non facciano mai abbastanza per lui ed è sempre pronto a chiedere di più senza minimamente pensare che anche gli altri possano avere bisogno delle stesse attenzioni. Di solito è egocentrico e, prima di pensare a chiunque altro, deve essere innanzitutto soddisfatto lui. Naturalmente, pur di essere accontentato, racconta molte frottole.

Si crede più intelligente e furbo degli altri.Il fatto di riuscire ad abbellire la realtà lo fa sentire addirittura molto ricco di immaginazione e di intelligenza. Si vede superiore a tutti quei ‘sempliciotti’ che, invece, prendono la vita così com’è ed accettano anche le esperienze negative. Nella sua presunta intelligenza, spesso tratta gli altri dall’alto in basso e, tendenzialmente, predilige la compagnia di persone dolci e ben educate che possano assecondarlo nel suo gioco senza opporglisi.

Racconta i fatti in modo avvincente. Ingigantisce gli eventi e aggiunge particolari anche bizzarri alle sue storie pur di attirare l’attenzione altrui. Una bugia in più o una in meno per lui non fa differenza pur di risultare interessante. Spesso, il bugiardo cronico ama stare al centro dell’attenzione, è contento di avere un pubblico pronto ad ascoltare le sue storie e, magari, anche a restarne affascinato.

Cambia versione dei fatti in base alla convenienza. Pur di fare colpo sul proprio interlocutore, il bugiardo patologico è disposto a cambiare repentinamente idea (o a far credere di averla cambiata). Non appena si accorge che la persona con cui sta parlando non è più così attenta e rapita dai suoi discorsi, oppure non condivide la sua idea, è in grado di virare magistralmente anche sull’idea opposta, facendo passare per stupida la persona che sta parlando con lui. Spesso, infatti, succede che chi assiste a questo cambiamento repentino, si ritrovi completamente spiazzato e, per non mettere l’altra persona in imbarazzo, stia zitto e non sottolinei la stranezza dell’accaduto. Il bugiardo, però, in questo modo rinforzerà la propria idea di essere una persona di successo e superiore agli altri.

Crede alle sue stesse bugie. Il cervello ha la capacità di riorganizzare le informazioni e le impressioni che riceve. Infatti, cerca sempre di trovare una logica in quello che accade, a costo di forzare i collegamenti tra i fatti. Il cervello di un bugiardo cronico non sfugge a questa regola. Nella sua mente, il mondo immaginario che si è creato si struttura come se fosse vero. Sovente, per il bugiardo, sogno e realtà si confondono e lui stesso arriva al punto di non saperli più distinguere e si convince che le sue stesse menzogne siano invece la realtà.

Sfugge alle responsabilità. Un altro motivo per cui il bugiardo decide di mentire è sfuggire alle responsabilità. Per lui è difficile ammettere di avere sbagliato oppure doversi giustificare. Ma così finisce per mentire anche in situazioni quotidiane e di importanza irrilevante. Ad esempio, se il bugiardo cronico arriva in ritardo ad un appuntamento, potrebbe inventarsi scuse di ogni tipo. L’importante, per lui, è non ammettere di avere sbagliato per una propria mancanza o per disorganizzazione. Non è raro che si inventi incidenti, ingorghi, disavventure o qualsiasi altra cosa ben più strana per sfuggire al giudizio negativo che gli altri avrebbero su di lui se dicesse la verità.

Non tollera le bugie altrui. Nonostante i bugiardi patologici abbiano fatto della menzogna il loro stile di vita, non riescono a sopportare che qualcuno usi la loro stessa arma. In quel caso, appena il bugiardo scopre l’inganno altrui, si sente ferito nell’orgoglio. Sembrerà paradossale ma, a volte, proprio il bugiardo cronico si può trasformare, in alcune situazioni, in paladino della verità. In quei momenti, si sente investito di una grandiosa missione e, pur di portare avanti la sua improvvisa voglia di onestà, se la prende con il proprio interlocutore, lo attacca e non gli lascia via di scampo.

Non ammette di avere torto. Durante le discussioni, pur di avere ragione, il bugiardo cronico inizia ad inventare competenze che non ha. Oppure, fa riferimenti a dimostrazioni e studi scientifici (nemmeno di sicura esistenza) che avvalorano la sua tesi. E guai a metterlo in difficoltà. Se si sente minacciato nella sua sicurezza, potrebbe iniziare ad arrampicarsi sugli specchi e, alla fine comunque, non ti lascerà mai vincere.

Non so se queste indicazioni saranno utili per smascherare i bugiardi patologici prima che possano arrecarvi danno, nel caso ci ho provato!